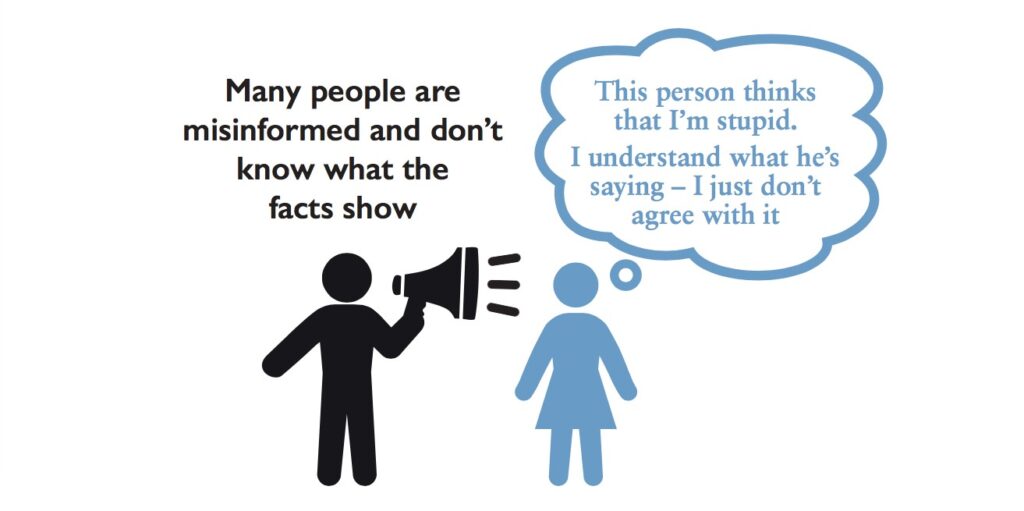

Reframing the debate and engage the public

How can stories—told through a range of artistic and media practices—address migration and inclusion? From literature and visual art to performance, narratives, our research explores the forms these stories can take and how they may become accessible, valued, and discussed to fuel change.

We wish to ensure that the dialogue on migration truly captures its complexity and reframes its common approach in terms of social justice and education.

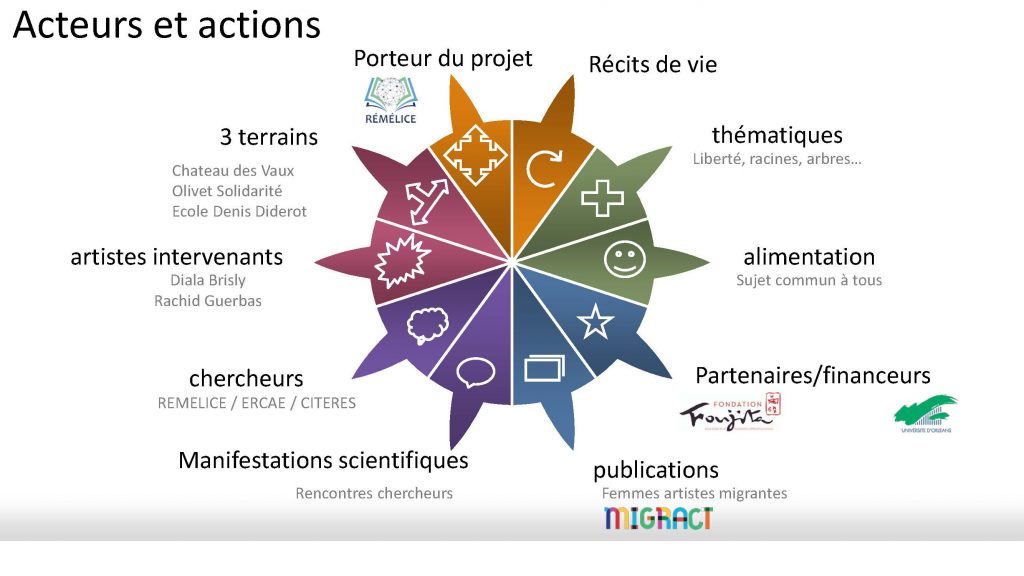

Les récits de migration établis par les artistes font figure de référence pour questionner des contenus complexes, interdisciplinaires et controversés.

L’expertise du laboratoire Remelice permet de collecter et d’analyser des récits de vie en mobilité, issus d’aires culturelles aussi variées que le Japon, l’Allemagne, le Maghreb, les États-Unis, l’Amérique du Sud, le Canada ou les Caraïbes, afin de suivre un phénomène qui dépasse largement la sphère européenne et pour décentrer les regards.

L’étude de ces récits permet de penser les migrations et l’accueil des populations en mouvement.

Mots clés : migration, récit, art, culture, multilinguisme, inclusion

Key words : migration, narrative, art, culture, multilinuism, inclusion

Évènements à venir

Colloque international biennal du laboratoire RÉMÉLICE (UR4709) Espaces de citoyenneté et dynamiques humaines : verticalités, horizontalités, fluidités Université d’Orléans – Hôtel Dupanloup 26 et 27 mars 2026

Séminaires participatifs