Événements organisés dans le cadre des projets MIGRACT / MIGRATEXT et DIAPAT : conférences, séminaires, expositions, débats sur des questions controversées en matière de migration, d’éducation et de culture.

DIAPAT

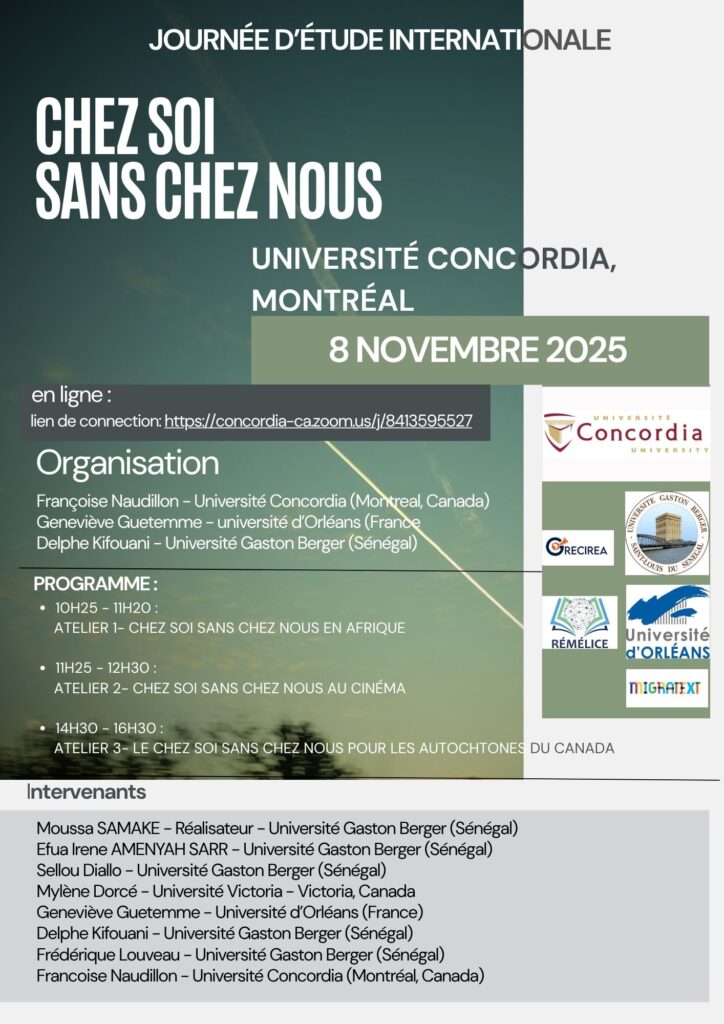

Migr'HOME

Le 8 novembre 2025 : Journée d’étude internationale organisée par l’université de Concordia (Montréal, Canada)

Cette journée d’étude propose un focus sur le chez soi des peuples autochtones du Canada et sur le continent africain où le nombre de personnes déplacées de force par les conflits et les régimes répressifs a augmenté en 2024 pour la treizième année consécutive, dépassant les 45 millions de personnes. Avec 3 % de sa population totale déplacée de force, l’Afrique compte à la fois une part et un nombre absolu de personnes déplacées de force plus importants que n’importe quelle autre grande région du monde

Programme

10h25 : ouverture (heure française)

ATELIER 1- Chez soi sans chez nous en Afrique

- 10h 30- 10h55 : Moussa SAMAKE – Université Gaston Berger, Saint Louis du Sénégal. « Créer un chez-soi loin de chez-l’autre : Dynamiques sociales et communautaires des étudiants maliens au Sénégal »

- 10h55- 11h20 : Efua Irene AMENYAH SARR – Université Gaston Berger Saint Louis du Sénégal. « Le chez soi dans la construction de l’identité professionnelle en milieu éducatif »

- 11h20 – 12h: Frédérique Louveau – Université Gaston Berger, Saint Louis du Sénégal : Le Chez-soi du Nord au Sud: expériences d’ancrages.

ATELIER 2 – Chez soi sans chez nous au cinéma

- 12h-12h30 : Delphe Kifouani – Université Gaston Berger, Saint Louis du Sénégal. « Le chez-soi du père comme expérience punitive du fils rebelle dans Wallay de Berni Goldblat »

- 12h30-13h : Sellou Diallo – Université Gaston Berger, Saint Louis du Sénégal. Frontières du chez-soi et invention des mondes numériques dans 75000 Dollars et Né vers… de Moïse Togo.

ATELIER 3 – Le chez soi sans chez nous pour les autochtones du Canada

- 14h30- 14h55 – Geneviève Guétemme – Université d’Orléans : « La porte de l’antichambre : deux représentations artistiques du chez soi autochtone«

- 14h55- 15h20 – Francoise Naudillon – Université Concordia, Montréal, Canada. « Le chez-soi volé des Autochtones au Québec »

15h45-16h10 : conclusion

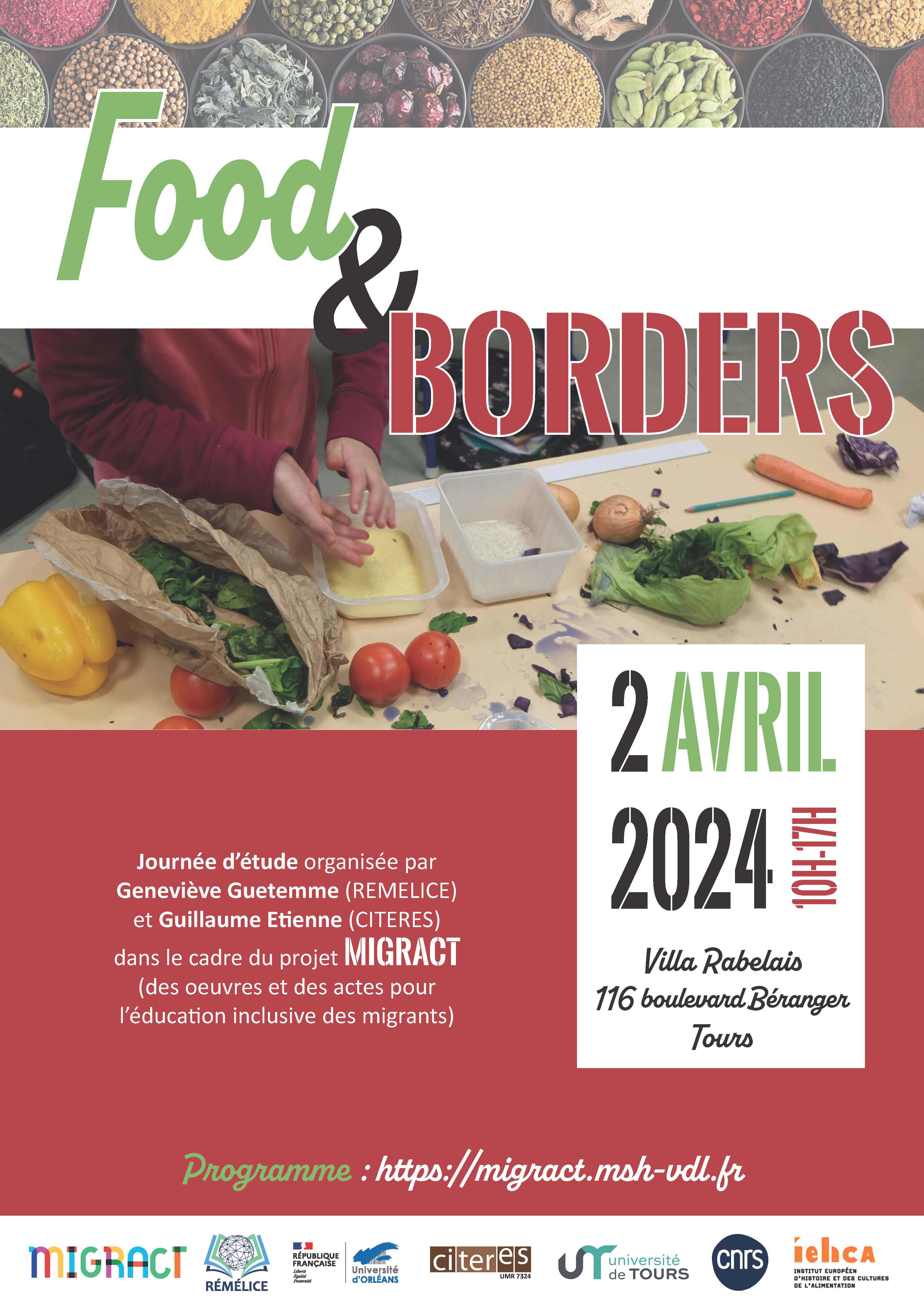

séminaires : Alimentation et migration

Food & Borders - 2 avril 2024 - iehca (villa Rabelais - Tours)

Avec ou sans papier, argent, ou logement, en transit ou installés dans un espace d’accueil, les migrants doivent manger.

Cette journée d’étude aborde la nourriture comme paradigme de recherche essentiel aux études migratoires, capable de présenter très concrètement des espaces et des comportements en reliant les goûts, les cultures et l’économie sachant que ce que les migrants choisissent de manger met en évidence les habitudes culturelles et des contraintes fortes. Elle fait également découvrir différentes façons d’habiter et conduit à identifier les pouvoirs et les normes associés aux processus d’intégration.

L’association des deux termes « alimentation » et « frontière » interroge l’effacement, le remplacement, la perte imposés aux populations en mouvement qui mangent vite, mal ou autre. Mais elle identifie aussi la créativité inhérente à l’interculturalité.

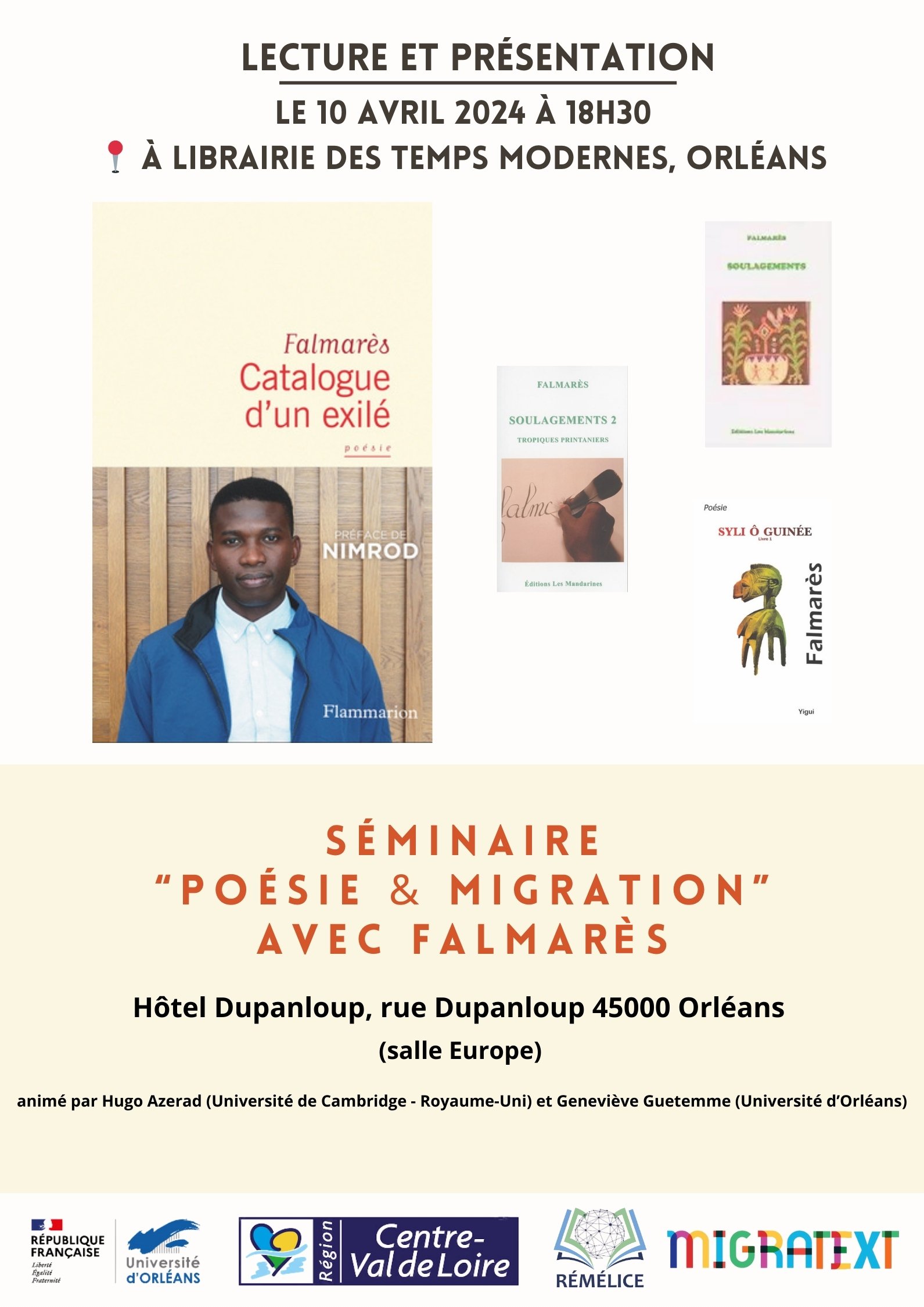

Poésie et migration - avec le poète FALMARES - Orléans - de 13h30 à 17h30

La poésie est une langue spécifique très ouverte qui permet aux migrants de raconter leur histoire quelque soit leur origine et leur vécu. Et c’est une langue qui parle à tous – migrants ou pas. Et nous pensons que la poésie permet de donner une image à la fois riche et complexe d’une expérience humaine immémorielle. Et nous pensons que la poésie doit être une entrée privilégiée pour collecter des expériences et en générer de nouvelles.

Cette rencontre va permettre d’identifier des textes, de les commenter et de les proposer à des praticiens (enseignants, associatifs…) pour mieux comprendre les migrants et ceux qui les accueillent.

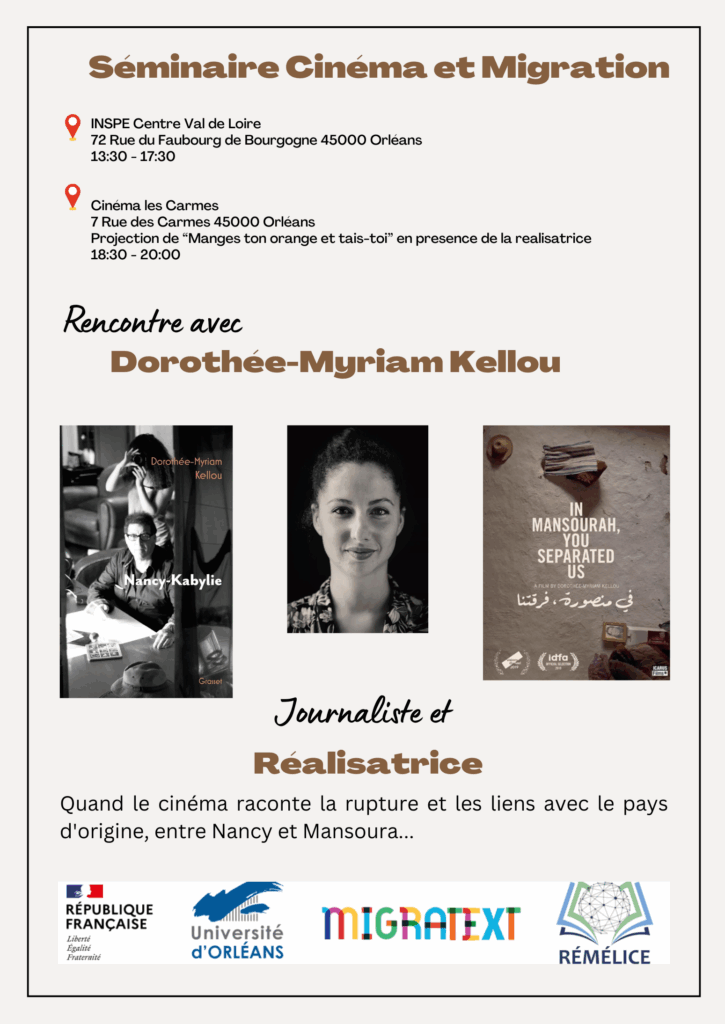

Cinéma et migration - avec Dorothée Myriam Kellou

Autour du film : À Mansourah, tu nous as séparés

Pendant la guerre d’Algérie, plus de deux millions de personnes ont été déplacées par l’armée française et regroupées dans des camps. Un déracinement documenté, mais largement occulté. De retour à Mansourah, son village natal, Malek collecte avec Dorothée-Myriam, sa fille, une mémoire historique que la plupart des jeunes ignorent, et qui pourtant a été sans précédent dans les bouleversements qu’elle a causés à cette Algérie rurale. Dans le village, fille et père interrogent ce silence intime.

« For the first time since the Algerian War of Independence (1954-1962), Malek, the father of director Dorothée Myriam Kellou, returns to Mansourah, the village where he was born. During the war, the French Army forcibly transported more than two million Algerians to resettlement camps. Back in his childhood home, Malek and his daughter try to imagine what exactly happened, and why most people have remained silent about it for all these years. Few know about the destruction of the villages, yet the consequences for the rural people were huge

Théâtre et migration - avec la compagnie "le Théâtre de l'imprévu" - Le Bouillon - Orléans - mercredi 9 octobre 2024 Mercredi 9 octobre 2024

Entre lectures et échanges, cette rencontre s’appuiera sur des récits de migration pour interroger les différences culturelles et les possibilités de dialogue.

Cette session s’inscrit dans le programme de recherche MIGRATEXT, conçu pour réfléchir au rôle inclusif des pratiques artistiques (ici théâtrales et translingues) et à l’implication des artistes dans la vie publique.